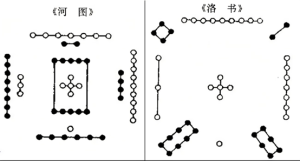

1987年6月安徽含山县凌家滩遗址出土了两件在科学文化史上有着特殊意义的文物——玉龟和玉版(即含山玉版玉龟)。年代距今5300年到5600年。玉版的八方图形与中心象征太阳的图形相配,玉版上八等分圆的作法可能与冬、夏二至日出、日落方位及四时八节有关,并且符合我国古代的原始八卦理论,玉版四周的四、五、九、五钻孔之数,与洛书“太一下行八卦之宫,每四乃还于中央”相合。专家推测,汉代纬书中普遍流行“元龟衔符”、“元龟负书出”、“大龟负图”等说法,认为含山玉版可与古谶纬书中的《河图玉版》对观。

由于易经为中国文化之源,河图洛书又是易经之源。含山玉版玉龟被解读为洛书的母本,所以玉版玉龟被收藏在北京故宫博物院,成为“镇国之宝”。

一、

当然学者们在对含山玉版四、五、九、五钻孔数的解释上也存在着偏差。为了说明含山玉版与洛书的关系时,学者们引用了郑玄注《易纬 乾凿度》:“太一下行八卦之宫,每四乃还于中央”作注释。这句话解释洛书可以,解释玉版则不太准确。

郑玄注《易纬 乾凿度》解释了这句话的含义:“是以太一下九宫,从坎宫始。坎中男,始以言无偏也。自此而从坤宫。坤。母也。又自此而从震宫。震,长男也。又自此而从巽宫。巽,长女也。所行者半矣。还息于中央之宫。既又自此而从乾宫。乾,父也。自此而从兑宫。兑,少女也。又自此从于艮宫。艮,少男也。又自此从于离宫。离,中女也。行则周矣。”

因为洛书九数,五在中央。无论开始起于何局何数,以自然数为序,或顺或逆,凡过中五之后,必然再经过四个数,方能返回到中间的五数上。这才是“太一下行八卦之宫,每四乃还于中央”的真实含义。

因此玉版与洛书的差距还很远。洛书的奥妙在于“四正四维皆合于十五”,无论从哪个角度看总和都是十五。当然玉版四周的数字也有初步的类似:上九,左右五,下四。从四开始,无论左旋还是右旋,都是四加五等于九。从这种意义来看,确有洛书的雏形。

二、新发现:含山玉版玉龟中的太阳历信息:

1、太阳历:

陈久金《北斗斗柄指向考》(《自然科学史研究》1994年第3期)说:

“以往人们研究中国上古历法史, 不知西周以前使用何种历法?只是奇怪为什么自春秋战国时, 四分历突然成熟起来。直至殷墟甲骨卜辞出土, 才大致证实殷朝时就是使用阴阳合历。自从十月太阳历发掘出来以后, 据上古传说, 可以发现殷商以前除使用阴阳合历以外, 还使用过阴阳五行历和天干十日历, 它实际就是十月太阳历。这种历法, 用以判定季节的标准星象, 就是北斗九星和大火星。二者所得结果实际是一致的。当天文学刚开始萌芽时, 可能主要以大火星的出没方位和北斗星的指向定季节。长期以来, 人们将从事这种职业的人称之为‘火正’ 。

“由于岁差的原因, 使得大火星的出没方位和北斗斗柄的指向, 在季节中发生缓慢移动, 刚开始时还未明显地察觉出来, 经过上千年以后, 就产生了明显的差异。至春秋战国时, 人们发现夏至初昏时, 已不再是大火星南中, 而是大角星或是角亢二宿南中了。为了继续保持北斗斗柄初昏下指和上指恰为冬至和夏至的标志, 人们便试图修改斗柄指向的判断标准来达到这一目的。于是, 将北斗九星七、八、九连线指向大火星, 改为北斗七星中六、七连线指向角亢方向。这样, 原本用于定季节的北斗九星的概念, 便改为北斗七星。”

凌家滩文明(古皇有巢氏)距今5300年至5600年,当时的历法当时太阳历与火历。这个时期以北斗九星和大火星判定季节,实行一年十个月每月三十六天的太阳历。

玉版玉龟出土时是玉龟夹着玉版,说明它们是一起的。两块玉龟上也有钻孔,龟背钻孔数八,龟腹钻孔数五。如果上下叠加,中间是五,两侧各是四,这与真实乌龟背甲分布数完全一致,乌龟背甲中间五块,两侧各四块,一共十三块。

2、北斗九星:

含山玉版上边的钻孔数为九,这应该是北斗九星的体现。《黄帝内经 素问 天元纪大论》有“九星悬朗,七曜周旋”之语,唐王冰注:“上古九星悬朗,五运齐宣,中古标星藏匿,故计星之见者七焉。”这就是常说的北斗九星“七显二隐”或“七见二隐”。

北斗九星至春秋以后不再使用,但是九星文化依然流传,如洛书九宫、九星紫白等。

太阳历一个月三十六日,三十六是九的四倍。

冯时先生考证,中国古代曾经使用过二十七宿,即将室壁两宿合为一宿。因为恒星月的长度是27.33天(冯时《中国天文考古学》)。

二十七是九的三倍。后来采用北斗七星后,就是用二十八宿了,因为二十八是七的倍数。

玉版左右都是五数,出现两个五,说明先祖对五的崇拜,这极有可能是五行理论的滥觞。太阳历共有十个月,分上半年和下半年,所以出现两个五。

陈久金认为:以定时节的北斗斗柄的指向,具有两种不同的标准。在春秋战国至秦汉时,用的是北斗七星中第六、七两颗星的连线,指向摄提、大角和角亢方向;在此之前,还有北斗九星建时节的方法,用的是第五、七、八、九的连线,通过招摇、天锋指向大火星的方向。

陈久金引用《史记· 天官书》“杓端有两星,一内为矛,招摇;一外为盾,天锋。”《集解》孟康曰“近北斗者招摇,招摇为天矛。”又晋灼曰“外,远北斗也,在招摇南,一名玄戈。”因此认为北斗第八星为招摇(牧夫γ),第九星为天锋(牧夫ε)。实际上,天锋(牧夫ε)即梗河一,已远离恒星圈。《文选·西京赋》:“建玄弋,树招摇。”李善注引薛综注:“玄弋,北斗第八星名,为矛头,主胡兵;招摇,第九星名,为盾。”玄弋,即玄戈。

竺可桢认为:北斗杓三星玉衡、开阳、摇光相距自5°至7°而自摇光至玄戈,自玄戈至招摇亦各六七度。星之亮度,玄戈稍弱为四等星,招摇足与七星中天权相比,故玄戈、招摇殆为北斗最后两星。距今3600年以迄6000年前包括右枢为北极星时代在内,在黄河流域之纬度,此北斗九星,可以常见不隐,终年照耀于地平线上。(《二十八宿起源之时代与地点》,见《竺可桢文集》,科学出版社1979年版。)

总之,含山玉龟、玉版同玉人、玉鹰(太阳鸟)一样,是对距今5300 年前天文历法的详细图解。它表现了伏羲以后的十月太阳历、火历、北斗九星历等诸多古代天文学奥秘。

原文链接:https://blog.sina.com.cn/s/blog_475178b40100mqf8.html